来源:网络公开资料

在全球碳中和目标的引领下,新能源产业已成为重塑世界能源格局的核心力量。从光伏发电效率的突破,到动力电池能量密度的提升;从氢能储运技术的革新,到智能电网的数字化转型,技术创新贯穿新能源产业发展的每一个环节。这些技术不仅推动着能源生产与消费模式的变革,更承载着人类社会可持续发展的未来。

光伏技术:从效率突破到场景拓展

光伏产业作为新能源的主力军,其技术发展始终围绕 “降本增效” 展开。近年来,PERC(钝化发射极和背面电池)技术成为光伏市场的主流,通过在电池背面增加钝化层,将电池转换效率提升至 23% 以上。而 TOPCon(隧穿氧化层钝化接触)和 HJT(异质结)等下一代技术正加速崛起,其中 HJT 电池凭借本征薄膜钝化和低温工艺,实验室转换效率已突破 26%,量产效率也接近 25%,展现出巨大的发展潜力。

钙钛矿电池作为新兴技术,以其低成本、高理论效率(超过 33%)的特性备受关注。尽管目前钙钛矿电池在稳定性和大面积制备方面仍面临挑战,但通过与晶硅电池叠层的方式,已实现 29.5% 的转换效率。此外,柔性光伏、建筑光伏一体化(BIPV)等技术不断拓展光伏应用场景,从沙漠光伏电站到城市楼宇幕墙,光伏技术正融入生活的方方面面。

储能技术:破解新能源消纳难题

储能是新能源产业发展的关键瓶颈,直接影响着风光等间歇性能源的稳定性和可靠性。锂电池凭借能量密度高、循环寿命长的优势,占据储能市场主导地位。磷酸铁锂电池以其安全性高、成本低的特点,在储能电站中广泛应用;三元锂电池则凭借更高的能量密度,成为电动汽车的首选。钠离子电池作为锂电池的补充,利用钠资源丰富、成本低的优势,在低速交通、储能等领域展现出潜力,其量产成本已接近 0.3 元 / Wh,有望在 2025 年实现大规模应用。

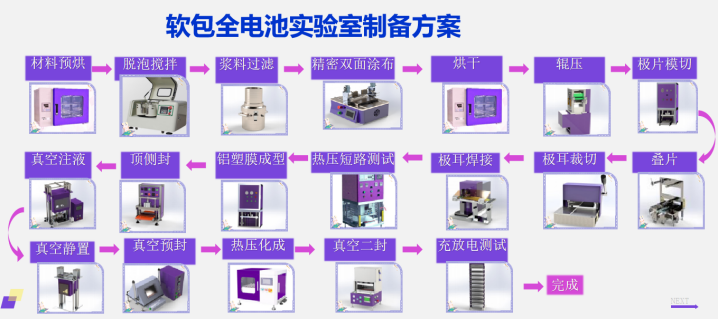

来源:厦门毅睿科技-软包全电池实验室制备方案

除电化学储能外,液流电池、压缩空气储能、飞轮储能等技术也在不断发展。全钒液流电池以其超长循环寿命、安全性高的特点,在大规模储能场景中具有独特优势;新型压缩空气储能技术通过高效换热器和储能介质优化,将系统效率提升至 55% 以上,成为长时储能的重要解决方案。

氢能技术:从制备到应用的全链条突破

氢能被誉为 “21 世纪的终极能源”,其技术发展涵盖制备、储运和应用全链条。在制氢环节,碱性电解水技术成熟度高,占据当前市场主导地位;质子交换膜(PEM)电解水技术凭借快速响应、高纯度的特点,更适合可再生能源制氢场景,其单槽制氢量已突破 1000Nm³/h。固体氧化物电解池(SOEC)技术则利用高温余热,将电解效率提升至 90% 以上,代表着未来制氢技术的发展方向。

储运技术是氢能大规模应用的关键。高压气态储运技术通过 70MPa IV 型储氢瓶,实现车载储氢量 5.7%;液氢储运技术将氢气冷却至 - 253℃液化,体积能量密度提升至 84kg/m³,但面临成本高、损失大的问题。管道输氢方面,我国已建成超过 2000 公里的输氢管道,新型复合材料管道将进一步降低氢气泄漏率和成本。

在应用端,氢燃料电池技术不断突破。质子交换膜燃料电池(PEMFC)在乘用车领域取得显著进展,丰田 Mirai 车型续航里程超过 850 公里;固体氧化物燃料电池(SOFC)则凭借更高的效率(60%-80%),适用于分布式发电和热电联供。

智能电网:构建能源互联新生态

智能电网是新能源消纳和能源互联网建设的基础。随着 5G、物联网、人工智能等技术的融入,电网正从传统的单向供电模式向双向互动、智能调控转变。电力电子技术的发展,使得柔性直流输电(VSC-HVDC)成为可再生能源大规模并网的核心技术,其模块化设计和快速控制能力,有效解决了交流电网的稳定性问题。

虚拟电厂技术通过聚合分布式电源、储能和可控负荷,实现资源的统一调度和优化配置,在德国、美国等国家已实现商业化运营。能源互联网平台则整合源、网、荷、储数据,利用 AI 算法实现能源生产与消费的精准匹配,提升系统整体效率。

挑战与展望:技术创新永无止境

尽管新能源产业技术取得了显著进步,但仍面临诸多挑战。光伏和风电的间歇性和波动性,对储能和电网调节能力提出更高要求;氢能储运成本过高,制约了其商业化进程;锂电池原材料价格波动,影响产业供应链安全。未来,新能源技术发展将呈现三大趋势:一是多技术融合,如光储氢一体化、风光水火储多能互补;二是智能化升级,通过数字孪生、AI 预测等技术提升系统可靠性;三是绿色低碳转型,从材料生产到终端应用全生命周期降低碳排放。

新能源产业技术的发展不仅关乎能源安全和环境保护,更将重塑全球经济格局。随着技术创新的持续推进,新能源有望彻底替代传统化石能源,为人类社会创造一个清洁、高效、可持续的能源未来。这场能源革命,正在以技术为笔,书写人类文明的新篇章。

#新能源电池 #锂离子电池 #钠离子电池 #光伏 #储能

返回

返回